- Published on

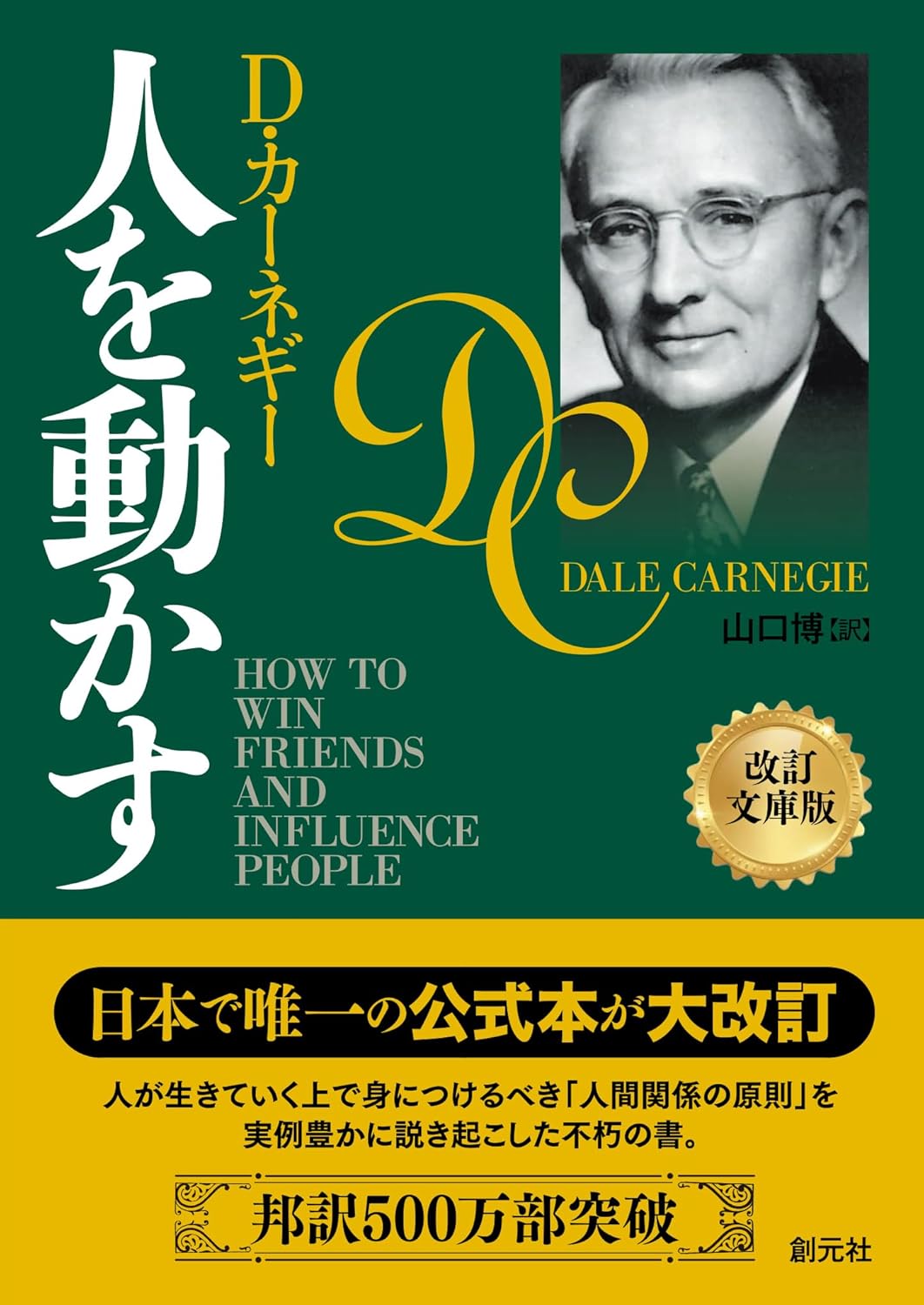

なぜ、あなたの言葉は届かないのか? D・カーネギー『人を動かす』に学ぶ、心を掴む不変の原則

はじめに:議論に勝って、人を失う私たち

「それは違う」「君は間違っている」

自分の正しさを証明したいがために、私たちは、いとも簡単に批判の刃を抜いてしまう。しかし、その刃が相手の自尊心をどれほど深く傷つけるか、想像したことがあるだろうか。かつてベンジャミン・フランクリンは看破した。「議論したり反駁したりしているうちには、相手に勝つようなこともあるだろう。しかし、それはむなしい勝利だ──相手の好意は絶対に勝ち得られないのだから」

この記事では、80年以上も前に書かれたデール・カーネギーの不朽の名著『人を動かす』を紐解き、なぜ私たちの言葉はすれ違うのか、そして、どうすれば人の心を本当に動かし、信頼という名の絆を築けるのかを探求していく。

原則1:批判という名の刃を収める

「他人のあら探しは、何の役にも立たない。相手は、すぐさま防御体制を敷いて、何とか自分を正当化しようとするだろう」

カーネギーは、人を動かす上での大原則として「批判も非難もしない。苦情も言わない」ことを挙げる。なぜなら、批判が呼び起こす怒りは、相手の意欲を削ぎ、心を閉ざさせるだけで、何一つ良い結果を生まないからだ。偉大な実業家ジョン・ワナメーカーは、こう述懐している。「三十年前に、私は人を叱りつけるのは愚の骨頂だと悟った」

正論で相手を打ち負かすのは、自己満足に過ぎない。本当に相手に変わってほしいと願うなら、まずは批判という安易な手段を手放す覚悟が必要だ。リンカーンが、戦場で失態を犯した将軍への怒りに満ちた手紙を、結局は投函しなかったように。彼は知っていたのだ。手厳しい非難は、何の役にも立たないということを。

原則2:「重要感」という名の報酬を与える

では、批判の代わりに何をすればいいのか。その答えは、人間が最も根源的に持つ欲求にある。哲学者のジョン・デューイが言うところの、**「〝重要人物たらんとする欲求〟」**だ。

人は誰でも、自分を価値ある存在だと認められたい。この心の渇望を満たしてやることこそが、人を動かす最も強力な秘訣なのだ。

鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの片腕として巨万の富を築いたチャールズ・シュワッブは、自らの成功の秘訣をこう語っている。「私には、人の熱意を呼び起こす能力がある。これが、私にとっては何物にも代えがたい宝だと思う。他人の長所を伸ばすには、ほめることと、励ますことが何よりの方法だ」

彼は、気に入らないことがあっても決して人を非難せず、逆に良い点を見つけては「心から賛成し、惜しみなく賛辞を与えた」。安っぽいお世辞ではない。相手の存在価値を心から認め、それを伝えること。この「自己重要感」という報酬を惜しみなく与えることで、人は自ら動きたくなるのである。

原則3:相手の心を開く魔法の鍵は「聞く」姿勢

自分の意見をまくし立てて、相手を説得しようとしていないだろうか。カーネギーは、それは逆効果だと断言する。むしろ、**「相手に十分しゃべらせるのだ。相手のことは相手が一番よく知っている」**からだ。

人は、自分の話に熱心に耳を傾けてくれる人に、心を許す。植物学者のもとを訪れたカーネギーが、植物の話を熱心に聞いただけで「極めて興味深い話し相手」と評価されたように、聞き役に徹することは、相手の心を開く魔法の鍵となる。

さらに一歩進んで、相手の関心事を見抜き、そこを起点に会話を始める。4年間追いかけても契約できなかったパン屋の社長を、彼が熱心に集めているという「サイン入りの小切手」の話題で口説き落としたセールスマンの話は、この原則の効果を雄弁に物語っている。「人と話をする時は、その人自身のことを話題にせよ。そうすれば、相手は何時間でもこちらの話を聞いてくれる」というディズレーリの言葉は、時代を超えた真理なのだ。

原則4:人は「自分で思いついた」アイデアを何よりも愛する

人を説得する際、私たちはつい自分のアイデアを押し付けがちだ。しかし、「人に押しつけられているのだとか、命令されているのだとかいう感じは、誰にしろ嫌なものだ」。

優れたリーダーは、決して命令しない。代わりに質問を投げかける。「こうすれば、もっと良くなるかもしれないが、どうだろう?」こうして、相手に自主的に考えさせ、アイデアを「自分のもの」だと思わせるのだ。フランスの哲学者ラ・ロシュフコーは言った。「敵をつくりたければ、友に勝つがいい。味方をつくりたければ、友に勝たせるがいい」

相手に花を持たせ、自分で決断したと感じさせる。この演出こそが、相手の自尊心を満たし、喜んで協力させる原動力となる。X線装置のセールスで、専門家である医師に「ご意見をうかがいたい」と手紙を送った話は、この原則の好例だ。医師は売りつけられたのではなく、自らの意思で「買った」のである。

おわりに:一滴の蜂蜜がもたらすもの

リンカーンは言った。「バケツ一杯の苦汁よりも一滴の蜂蜜のほうが多くのハエがとれる」

『人を動かす』の原則は、この一言に集約されるかもしれない。批判という苦汁ではなく、賞賛と激励という蜂蜜。自分の正しさを主張するのではなく、相手の立場を理解しようとする共感。これらは小手先のテクニックではない。人間という存在そのものへの、深く、温かい眼差しだ。

SNSで誰もが批評家になれる現代において、私たちはあまりにも簡単に批判の言葉を投げかけすぎてはいないだろうか。80年以上前のこの名著は、今この瞬間も、私たちの人間関係に静かに、しかし力強く問いを投げかけている。