- Published on

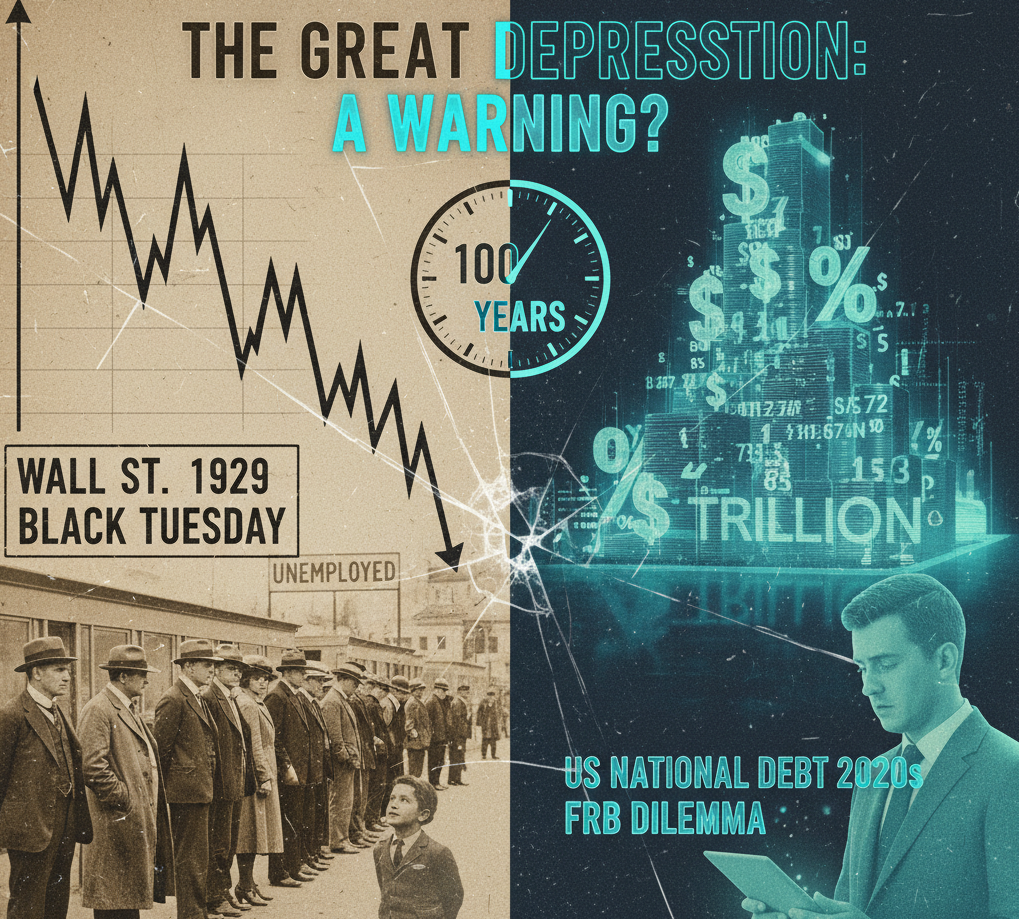

【世界バブル図鑑 Vol.3】1929年、世界が壊れた日:100年前の大恐慌は、現代米国への警告か?

「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」とは、よく言ったものだ。

天文学的に膨れ上がる米国の国家債務と、それを支えるための金融緩和のニュースを見るたび、僕の頭には100年前の、ある時代の光景が浮かんでくる。そう、「狂騒の20年代(The Roaring Twenties)」だ。

永遠に続くかと思われた好景気、新技術への熱狂、そして借金によって膨れ上がった巨大なバブル。その輝かしい時代の終わりが、世界を「大恐慌」という未曾有の闇に突き落とした。

これは、100年前の悲劇を振り返る物語。そして、その歴史の鏡に、現代の僕らの姿を映し出す、少しばかり勇気のいる試みである。

ざっくり言うと

- 1920年代、米国は土地と株の二重バブルに沸き、「靴磨きの少年までが株を語った」。

- 個人の「借金(信用取引)」が熱狂を異常なレベルまで加速させ、その崩壊が世界大恐慌を引き起こした。

- 主役が「個人」から「国家」に変わった現代、僕らは歴史のパターンから何を読み解くべきか。

第一幕:永遠の好景気という幻想

第一次世界大戦後のアメリカは、世界の工場として空前の好景気に沸いていた。誰もが、未来はバラ色だと信じていた。

フロリダ土地ブーム

熱狂は、南国の楽園から始まった。フロリダの土地が「太陽とレジャー」という物語をまとった瞬間、全米から投機マネーが殺到した。地図上の区画が、現物を見ないままカクテルの染みがついたナプキンの上で売買され、一日で十数回も転売される。それは、後にウォール街で起きる巨大バブルの、熱狂的なプレリュードだった。

ウォール街の狂騒

主戦場は、ニューヨークのウォール街へ移る。ラジオや自動車といった新技術への期待が株価を6倍に押し上げ、「靴磨きの少年までが推奨銘柄を語った」と伝えられるほど、国中が株の話題で持ちきりになった。

この熱狂をファイナンスしたのが、「オン・コールローン」と呼ばれる信用取引だ。わずか10%の証拠金で株を買え、残りは借りる。借金が、夢への近道だと誰もが信じた。レバレッジという名の悪魔が、市場全体を支配していたのである。

第二幕:ブラック・チューズデー - 音楽が止まった日

1929年10月29日、火曜日。その日、ウォール街の音楽は完全に止まった。後に「ブラック・チューズデー」と呼ばれる、歴史的な株価大暴落の日である。

崩壊の引き金

なぜ、暴落は起きたのか。上がりすぎた株価への警戒感、景気の先行き不安、そして連邦準備制度(FRB)による利上げ。様々な要因が重なり、市場に最初の売りが広がった。

その売りが、地獄への扉を開けた。信用取引で株を買っていた投資家たちに、追証(マージンコール)が殺到したのだ。借金を返すために、彼らはパニック的に株を売るしかない。その売りがさらなる株価下落を呼び、また新たな追証を生む。

借金が熱狂を加速させた分だけ、崩壊のスピードも、その破壊力も、凄まじいものとなった。

第三幕:100年後のデジャヴ?

さて、ここからが本題だ。この100年前の物語は、現代の僕らに何を語りかけるのか。

個人の借金から、国家の借金へ

1920年代のバブルを膨らませた主役が「個人の借金」だったとすれば、現代の市場を支えているのは、紛れもなく「国家の借金」だ。リーマンショックやコロナ禍を経て、米国政府の債務はGDPを遥かに超える水準にまで膨れ上がった。

個人の借金は、個人が破産すれば終わる。だが、国家の借金は、そうはいかない。それは最終的に、インフレや増税という形で、全国民が負担することになる。僕らは、知らぬ間にその巨大な手形にサインさせられているのかもしれないのだ。

FRBのジレンマ

1929年、FRBは過熱する投機を抑えるために利上げに踏み切ったが、それがバブル崩壊の引き金の一つとなった。現代のFRBもまた、インフレを抑制するための利上げと、景気を後退させないための金融緩和という、二律背反のジレンマに直面している。歴史は、金融政策の「出口戦略」がいかに綱渡りであるかを、僕らに生々しく教えてくれる。

結論:歴史は「答え」を教えない。だが、「ゲームプラン」を教える

1929年の大暴落は、世界経済を破壊したが、その灰の中から新しい社会システムが生まれたことも事実だ。銀行の連鎖倒産を防ぐための預金保険制度(FDIC)、投資家を保護するための証券取引委員会(SEC)。僕らが今、当たり前に享受している金融の「安全網」の多くは、この時の痛烈な教訓から生まれたものなのだ。

だとすれば、こう問わずにはいられない。現代の巨大な国家債務問題が迎える結末は、我々の社会にどのような「新しいルール」を要求するのだろうか。

歴史に学ぶとは、未来を予言することではない。それは、政府や中央銀行が次に打つ「手」を、歴史のパターンから読み解き、自分の資産と生活をどう守るかという「ゲームプラン」を立てることだ。

100年前の熱狂と絶望の物語は、今を生きる僕らに、静かに、しかし厳しく、問いかける。

あなたは、このゲームのルールを理解しているか?と。